Neymar. Ronaldo. Messi. Das sind die modernen Helden. Keine Götter in Weiß, sondern Götter auf Grün. Diese Namen fallen stets, wenn die Rede von den besten Kickern ist. Oder die Wahl des Weltfußballers ansteht. Und zugegeben, man sieht ihnen gerne beim Tricksen und Zaubern zu. Selbst diejenigen, die beteuern, sie nicht zu mögen – aufgrund von Arroganzanfällen oder eines zweifelhaften Charakters. Doch die wahren Fußballhelden sind andere. Namen, die nicht jeder kennt. Spieler, die Identifikation bieten. Menschen, die zur Familie gehören.

Ronaldo wechselt zu Juventus Turin. Liverpool verpflichtet mit Alisson Ramsés Becker den – Stand jetzt – teuersten Torhüter der Welt (72,5 Millionen Euro). Und der BVB leiht kurz vor Ende der Transferperiode Paco Alcácer vom FC Barcelona aus. Das sind einige Schlagzeilen, die den Transfersommer 2018 beherrschten. Weitaus mehr Beachtung fand jedoch eine Personalie, die bereits im April feststand, bei der jedoch kein Wechsel, sondern eine Verlängerung verkündet wurde. Jonas Hector, seines Zeichens Defensivspezialist und Nationalspieler, bleibt beim Absteiger 1. FC Köln – und die Fans flippen aus.

Der Treueschwur von Hector ist deshalb so bemerkenswert, weil er einerseits Angebote von namhaften Vereinen wie dem FC Barcelona und Chelsea London vorliegen hatte und damit auf viel Geld verzichtet. Andererseits riskiert er mit dem Gang in die zweite Liga auch seinen Status quo als Nationalspieler, da er mindestens ein Jahr lang nicht mehr auf höchstem Niveau spielen wird. Doch was er im Gegenzug erhält, ist nicht mit Geld aufzuwiegen: Fanliebe. Bewunderung. Respekt.

Hector setzt ein wichtiges Zeichen

„Das finde ich großartig und zeigt mir, dass es im Fußball nicht nur in die falsche Richtung geht“, wird beispielsweise Jupp Heynckes zitiert. Kurzum: Der Verbleib von Hector in Köln war eine große Sache. Sie hat dem Spieler viele Sympathiebekundungen beschert und wahrscheinlich sogar seinen Marktwert erhöht, zumindest aber nicht geschmälert. Doch warum eigentlich? Ist Vereinstreue zu einem solch raren Gut verkommen, dass jeder Fan überrascht ist, wenn ein Starspieler nach einer verkorksten Saison nicht gleich wieder weg ist?

Hector ist nicht der erste deutsche Nationalspieler, der in der zweiten Bundesliga kickt. Vor ihm haben bereits Lukas Podolski (auch beim 1. FC Köln) und Oliver Neuville nach dem Abstieg mit Borussia Mönchengladbach diesen Schritt gewagt. Doch in Zeiten streikender Fußballprofis, explodierender Gehälter und narzisstischer Selbstinszenierung sticht ein bodenständiger Typ wie Jonas Hector derart heraus, dass er zum scheinbaren Unikat avanciert. Der Hype um seinen Verbleib ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich Fußballromantiker nach moralischen Tugenden wie Verantwortung und Treue sehnen.

Die lokalen Fußballgötter

Für viele Effzeh-Fans ist Hector jetzt ein Held. Der Nachrichtensender n-tv bezeichnet den gebürtigen Saarländer als letzten Romantiker der Liga. Die Zuschauer bekunden ihre Sympathien in vielen Stadien durch ein Anhängen des Titels „Fußballgott“ an den Nachnamen bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung durch den Stadionsprecher. Hector hat gute Chancen, dass er diesen Ruhm jetzt viele Jahre genießen darf – seinen Vertrag hat er bis 2023 verlängert. Doch ein Einzelfall ist der Nationalspieler zum Glück nicht.

Es gibt in der Bundesliga einige dieser Ikonen, die sich durch besondere Verdienste um einen Verein auszeichnen und für Werte wie Verbundenheit, Verantwortung und Loyalität stehen. Das müssen längst nicht immer die leistungsstärksten Spieler sein. Oft sind ein überdurchschnittliches Engagement für den Verein und ein hohes Identifikationspotenzial ausreichend. Für viele Fußballfans sind die lokalen Größen die wahren Fußballhelden. Weil sie zur Familie gehören und nicht gleich gehen, wenn es mal kracht. Diesen Kultstatus kann sich ein Spieler nicht erkaufen – er muss ihn sich verdienen. Doch er ist es allemal wert, auf so manchen Taler zu verzichten.

Vereinstreue zahlt sich aus

Ein gutes Beispiel für einen lokalen Fußballhelden ist Marc Schnatterer vom 1. FC Heidenheim, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Am 10. August 2008 machte der Standardspezialist sein erstes Pflichtspiel für Heidenheim und schoss den Verein im Laufe der Jahre in die 2. Bundesliga. Seine Leistungsdaten sind herausragend. Bis zur aktuellen Saison kommt der gebürtige Heilbronner in 360 Pflichtspielen auf 107 Tore und 106 Vorlagen – eine Wahnsinnsquote. Genialer Vorbereiter und Vollstrecker in einer Person. Kaum Fehlzeiten, immer fit, immer motiviert. In zehn Jahren Heidenheim verpasste Schnatterer nur 16 Pflichtspiele.

Die Fußballwelt ist sich einig, dass Marc Schnatterer auch in der Bundesliga eine tragende Rolle für fast jeden Verein hätte spielen können. Oder in einer der europäischen Topligen. Doch im Interview mit dem Kicker fällt 2013 die Aussage: „Heidenheim passt zu mir und ich passe nach Heidenheim.“ Mehr gibt es nicht zu sagen. Ein Mann, ein Satz. Denn auch in der Saison 2018/2019 spielt Marc Schnatterer für Heidenheim – und ist dabei so gut wie eh und je. Schnatterer, das Phänomen.

Zu seinem Jubiläum huldigten ihm die Mannschaft und die Zuschauer auf eine ganz besondere Weise: Vor Spielbeginn setzte sich ein Großteil im Stadion eine Schnatterer-Maske aufs Gesicht. Gepaart mit dem frenetischen Applaus ein Gänsehaut-Moment. Zumindest im Kleinen. Denn Heidenheim ist nicht London oder Madrid und so wurden am Ende „nur“ rund 5.000 Masken verteilt. Doch die tiefe Zuneigung war deutlich zu spüren. Und die Chancen für Heidenheim und Marc Schnatterer stehen gut, dass diese Liaison bis zum Karriereende des Ausnahmekickers bestehen bleibt.

Verbundenheit über die aktive Spielzeit hinaus

Ein weiteres gutes Beispiel für einen lokalen Fußballgott ist Stefan Kießling. Der Franke spielte in seiner Jugend lange Zeit in Bamberg, bevor der 1. FC Nürnberg auf ihn aufmerksam wurde. Durch gute Leistungen überzeugte er schließlich Bayer Leverkusen – und vor allem Rudi Völler. „Wir sind stolz darauf, daß wir in Konkurrenz zu namhaften Klubs letztlich doch das Rennen um Stefan Kießling gewonnen haben. Für mich ist er einer der talentiertesten deutschen Spieler. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns vor einer großen Karriere steht“, äußerte Völler 2006 während einer Pressekonferenz.

Zwölf Jahre, 344 Spiele und 131 Tore später lässt sich konstatieren, dass Völler recht behalten sollte. Stefan Kießling erarbeitete sich durch seinen tadellosen Einsatz, seine unbändige Laufbereitschaft und sein großes Kämpferherz einen hohen Stellenwert im Verein und wurde zum Publikumsliebling in Leverkusen. Torschützenkönig, WM-Teilnehmer, Ehrenbürger. „Stefan ist das Herz von Bayer. Ein Fixpunkt, wie früher Ulf Kirsten“, sagt Völler. Mehr Lob und Anerkennung sind kaum möglich.

Kießling zufolge war zudem ein Wechsel nie ein Thema. Diese Treue und Verbundenheit zum Verein zeigt sich auch nach dem Karriereende, auf das sich Kießling durch einen Bildungslehrgang als Sportmanager an der European Sportsmanagement Academy in Nürnberg rechtzeitig vorbereitet hat. Er wird quasi zum Völler-Azubi, wie die BILD-Zeitung schreibt – und kann damit weiter an seinem Legendenstatus arbeiten. Ein perfekter Übergang vom aktiven Fußballer- ins Zivilleben. Und der Verdienst für zwölf Jahre Schufterei und Fleiß.

Karriere nach der Karriere

Der Fall Kießling zeigt, dass sich Vereinstreue auch hinsichtlich einer Karriere nach der Karriere auszahlen kann. Das Beste dabei: Diese Möglichkeit steht nicht nur Spielern offen, die in vielen Jahren überdurchschnittliche Leistungen gezeigt haben. Denn die lokalen Fußballhelden müssen längst nicht immer Starspieler sein. Es reicht, dass sie ein hohes Identifikationspotenzial für den Verein und die Region bieten und sich über Jahre hinweg für die Mannschaft engagieren und loyal verhalten.

Jan-Philipp Kalla vom FC St. Pauli ist solch ein Typ. Er ist seit 2003 im Verein und damit der dienstälteste aktive Spieler bei den Norddeutschen. Ohne dem sympathischen Hamburger zu nahe treten zu wollen, sind seine Leistungsdaten überschaubar – doch die Liebe der Fans ist ihm sicher. Kallas Einsätze fallen seit einigen Jahren stetig. In der Saison 2012/2013 galt er noch als Stammspieler und kam auf 26 Ligaspiele. Diese Zahl reduzierte sich in den Folgejahren deutlich: 23, 16, 15, 13 und 11 Spiele in der vergangenen Spielzeit lautet die Bilanz.

Zahlen lügen nicht, doch sie stehen im Fall von Kalla in keinem Zusammenhang zu seiner Beliebtheitsskala im Verein. Es scheint fast, als würde jedes weitere Jahr für den FC St. Pauli seinen Marktwert steigern – zumindest unter der Anhängerschaft der Braun-Weißen. Anders formuliert: Der Name Kalla erscheint mit jeder Saison seltener auf der Anzeigetafel, doch der Zusatztitel „Fußballgott“ wird umso lauter von den Fans skandiert. Kalla ist Kult auf St. Pauli, er steht für Beständigkeit und Vertrauen. Auch ohne Titel.

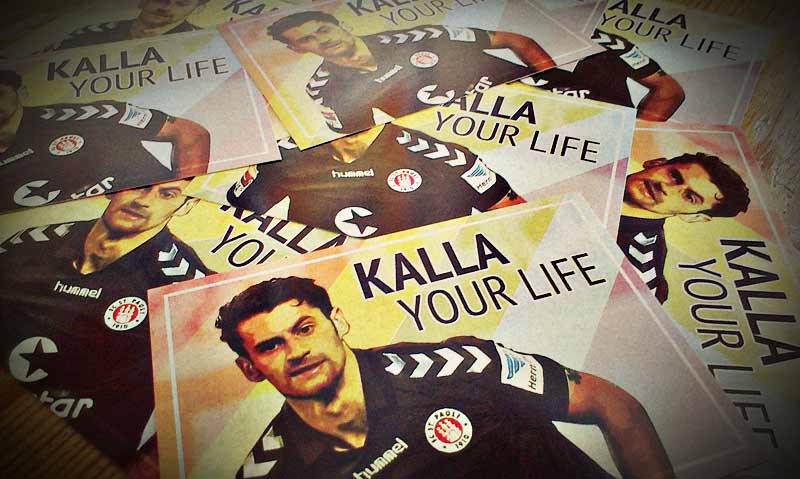

Kalla ist nah bei den Fans, engagiert sich in vielen sozialen Projekten und lehnt keinen Autogrammwunsch ab. Mal hilft er bei der Organisation einer Kleiderspende, mal bedient er Verkäufer des Straßenmagazins Hinz&Kunzt bei der Weihnachtsfeier, mal übernimmt er eine soziale Patenschaft. Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung durch die Fans ist der Sticker „Kalla your life“, der an vielen Stellen im Millerntor-Stadion klebt.